Avant de reprendre le fil de la grande histoire de Wilbur Ware, Chtijazz tient à remercier les internautes pour leurs diverses réactions à la lecture du premier article. Une question nous est revenue à plusieurs reprises : « pourquoi ce type d’article ?« . Laissons la parole à Ron Carter, dont les propos reflètent l’esprit Chtijazz :

» (À propos des jeunes contrebassistes) ils parlent comme s’ils connaissaient l’Histoire de l’instrument, mais ils n’en jouent pas comme s’ils en étaient imprégnés (…). Ce que j’entends, c’est leur mépris total de l’Histoire (…). Ils vivent dans leur bulle« .

« Je pense que les contrebassistes actuels connaissent les noms de leurs prédécesseurs, mais je ne suis pas certain qu’ils aient assimilé leur impact sur la musique. Ils ne savent pas ce que Pops Foster a fait avec Kid Ory et king Oliver, ce que Wellman Braud a fait avec Duke Ellington … Et John Levy, Al McKibbon, Red Callender, Joe Benjamin …« .

S’imprégner et assimiler … A bon entendeur … Bonne lecture !

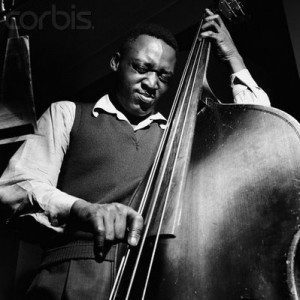

21 Oct 1956, Hackensack, New Jersey, USA — A portrait of bassist Wilbur Ware during a recording session for J.R. Montrose. — Image by © Mosaic Images/CORBIS

Nous avons retracé dans une première partie les sessions d’enregistrement des années 1955 & 1956.

Dans cet article nous allons particulièrement nous intéresser à l’année 1957 : une année exceptionnelle, tant par la multiplicité que par la qualité des rencontres musicales. 12 mois que toute Chtijazzette et tout Chtijazzeux rêveraient de vivre musicalement. Ce Wilbur … Oh la chance !! … Enfin … Y a pas de hasard. Reconnaissons le.

Deuxième partie : Les sessions d’enregistrement de 1957

Wilbur Ware participera à un total de 25 sessions d’enregistrement en 1957. C’est « son » année.

Il suffit d’examiner la chronologie pour se rendre compte à travers la richesse de ses collaborations de la façon dont ce contrebassiste pouvait être estimé dans son rôle de « passeur de temps » (L. De Wilde, 1996, p.61).

Un démarrage en duo

Février : sessions en duo avec Kenny Drew ( leader et pianiste). Trois albums seront produits à partir de ces séances : « I Love Jerome Kern », « A Harry Warren Showcase » et « A Harold Arlen Showcase ».

Du Cafe Bohemian à Kenny Drew

Entre le 8 février et le 7 mars il joue au Cafe Bohemian avec Buddy DeFranco (clarinette) aux côté de Dick Garcia (guitare), Don Friedman (piano) et Will Bradley, Jr. (batterie). C’est un habitué des lieux. Comme le souligne John Goldsby (2002, p.91) « Ware began working regularly At The Cafe Bohemian, a popular Greenwich Village jazz spot, with such players as drummer Max Roach, clarinetist Buddy DeFranco, trumpeter Donald Byrd, and drummer Art Taylor. He also led the Wilbur Ware Trio, usually on Monday nights, At The Cafe Bohemian and sometimes at Birland« .

Il retrouve Kenny Drew en tant que leader les 28 mars et 3 avril pour l’enregistrement de l’album « This is New ». Hank Mobley (saxophone ténor), Donald Byrd (trompette), Kenny Drew (piano) et Granville T. Hogan (batterie) complètent l’équipe.

Premiers essais avec Monk… Et Coltrane

Le 16 avril 1957 est un jour important dans la carrière de Wilbur Ware. Il est invité par Thelonious Monk pour enregistrer une partie de basse sur le dernier morceau de l’album solo que le pianiste est en train de préparer. Le titre, « Monk’s Mood » sera joué en présence d’un troisième musicien, et pas n’importe lequel : John Coltrane. A ce moment là, le saxophoniste est encore chez Miles Davis. Mais il s’intéresse aux compositions du pianiste. Leur collaboration démarre par des répétitions informelles. « Je l’ai rencontré, vous savez, et c’est là que j’ai commencé à le fréquenter, à aller le voir cher lui car j’aime cette musique. Et nous avions déjà enregistré un morceau, Monk’s Mood (…). J’aimais tant cette pièce que je lui ai dit (avant l’enregistrement) que je voulais l’apprendre, alors il m’a invité chez lui, vous voyez, et c’est alors que j’ai commencé à travailler ses morceaux. On ne savait même pas si on travaillerait ensemble » (Lewis Porter, 2007, p.129).

A l’écoute il s’agit en réalité d’un duo piano – saxophone ténor d’une durée de 7’48 au sein duquel Wilbur Ware intervient ponctuellement, davantage en témoin d’une rencontre musicale extraordinaire. Ce morceau est « la première trace enregistrée des deux musiciens réunis » (Lewis Porter, 2007, p.129). L’album se nomme « Thelonious Himself ». Il est produit par Riverside. Wilbur Ware rejouera pour/avec Monk quelques semaines plus tard.

Le contrebassiste rejoint Hank Mobley (leader et saxophoniste ténor) le 21 avril pour l’album « Hank », en compagnie de John Jenkins (saxophone alto), Donald Byrd (trompette), Bobby Timmons (piano), et Philly Joe Jones (batterie).

Le 2 mai il enregistre deux titres pour le flûtiste Herbie Mann.

Bassiste de Monk

Les 25 et 26 juin Wilbur Ware retrouve Thelonious Monk. Il y a du beau monde aux Reeves Sound Studios de New York : Gigi Gryce (saxophone alto), John Coltrane (saxophone ténor), Ray Copeland (trompette), Art Blakey (batterie). The Hawk (« le faucon), est de la partie. « N’est ce pas une idée géniale que de placer côte à côte, en studio, Hawkins et Coltrane, l’ancien et le nouveau, tous deux asservis à la musique sans âge, éternelle, de Thelonious ? (…) Coleman Hawkins, Gigi Gryce et John Coltrane. Le passé, le présent, et l’avenir » (L. De Wilde, 2010, p.184). Ces séances en septet seront réunies sous l’album « Monk’s Music ».

Wilbur Ware poursuit à partir de juillet sa collaboration avec Monk et Coltrane sur scène et en studio. Thelonious Monk a récupéré sa « cabaret card » qui l’autorise à se produire de nouveau à New York. Elle lui avait été retirée en 1951 pour détention de stupéfiants. Il trouve un engagement dans un nouveau club, le Five Spot, en compagnie du contrebassiste et du batteur Shadow Wilson. Le trio s’agrandit rapidement avec la participation de John Coltrane. Côté studio, le quartet enregistre quelques titres dont « Ruby My Dear », « Nutty », « Trinkle Trinkle ». L’album « Thelonious Monk with John Coltrane » rend compte de ces sessions.

Il retrouve Monk les 12 et 13 aout dans le cadre d’une autre grande rencontre musicale : celle du pianiste avec le saxophoniste baryton le plus célèbre et le plus apprécié du moment : Gerry Mulligan. Les séances du Quintet aboutiront à la sortie de l’album « Mulligan Meets Monk » chez Riverside.

Wilbur Ware quittera la formation de Monk le 13 aout 1957, remplacé au pied levé par Ahmed Abdul-Malik, faute de s’être présenté pour assurer la séance du soir au Five Spot. Viré par le boss.

Notons qu’en pleine période Monk, Wilbur Ware s’autorise les 21 et 26 juillet deux sessions respectivement pour Sonny Clark (leader, piano) puis John Jenkins (leader, saxophone alto). Il croise au cours de ces séances Hank Mobley (saxophone ténor), Art Farmer (trompette), Curtis Fuller (trombone), Sonny Clark (piano), Louis Hayes (batterie), Clifford Jordan (saxophone ténor), Bobby Timmons (piano), Dannie Richmond (batterie).

Bilan intermédiaire de l’année écoulée

Huit mois de l’année 1957 sont passés. Une période intense en rencontres et en collaborations musicales comme nous venons de le voir. Wilbur Ware est installé dans un rôle de sidman accompli, capable de faire face à toutes les situations : jouer en duo, accompagner en format trio les plus impressionnants des musiciens de l’époque, assurer le swing dans des formules jusqu’au septet, ce en lien avec une diversité de batteurs (pas moins de huit).

Il poursuivra certaines collaborations sur les quatre derniers mois de l’année (Ernie Henry pour « Last Chorus », Kenny Drew pour « Jazz Impression or Pal Joey », Dick Johnson pour « Most Likely … Dick Johnson »).

Deux jolies surprises de fin d’année :

En tant que leader : Le dernier trimestre va lui réserver encore bien des surprises : il se voit d’abord proposer par le patron de Riverside la réalisation d’un album en tant que leader. Il invitera pour l’occasion ses anciens copains de Chicago : John Jenkins (saxophone alto), Johnny Griffin (saxophone ténor), Junior Mance (piano), Wilbur Campbell (batterie). L’album, enregistré le 16 octobre 1957, s’intitule « The Sound Chicago ».

En trio avec Rollins : Le 3 novembre 1957, il se retrouve sur la scène du Village Vanguard, situé dans Greenwich Village, pour la première session d’enregistrement Live du club. Le leader n’est autre que Sonny Rollins. La formation est complétée de Elvin Jones. Une formule de trio sans piano pour le soir. Dans l’après midi, selon la même formule, Donald Barley et Pete La Roca assurent respectivement les rôles de contrebassiste et de batteur. Comme l’explique Alain Gerber (2004, p.69), « Sonny a passé des semaines, au Vanguard, à expérimenter, à jouer avec cette idée de quintette. Pendant la première semaine, il y avait une trompette, un piano, une basse, une batterie et lui. La deuxième semaine, il a supprimé la trompette et réuni une nouvelle rythmique. Mais il n’était toujours pas satisfait. Finalement, il a joué avec une formation réduite – ténor, basse et batterie -, (…)« .

Wilbur Ware joue cinq des six titres de l’album qui sera produit à la suite de ces deux séances du 3 novembre 1957 – » A Night at The Village Vanguard » -.

La session du 18 novembre est consacrée à finaliser les captations pour son album en tant que leader.

Wilbur Ware retrouvera Kenny Dorham le 2 décembre pour deux titres. Le 30 décembre il est associé au projet de Toots Thielemans (harmonica, guitare) en présence de Pepper Adams (saxophone baryton), Kenny Drew (piano) et Arthur Taylor (batterie). Une seconde session aura lieu le 7 janvier 1958.

Ainsi s’achève la deuxième partie de notre hommage à Wilbur Ware. Nous espérons qu’à la lecture de cet article vous êtes maintenant convaincu du bien-fondé de notre hommage. Vous ne doutez plus là ? Si ? Bon. Alors rendez vous dans quelques jours pour la troisième partie, consacrée à la fin de son parcours musical. Qui réserve encore bien des surprises …

Dans une quatrième et dernière partie, nous vous emmènerons du côté des platines pour écouter, déchiffrer, analyser et comprendre son jeu. Vous serez alors totalement conquis. Parole de Chtijazz.

Références bibliographiques

Pour la consultation des enregistrements : jazzdiscography.com

De Wilde, Laurent (1996). Monk, Ed. Gallimard, coll. Folio

Gerber, Alain (2004). Le cas Coltrane, Ed. Parenthèses, coll. Eupalinos

Goldsby, John (2002). The Jazz Bass Book. Technique and Tradition, Ed. Bass Player

Porter, Lewis (2002). John Coltrane. Sa vie, sa musique. Ed. Outre Mesure, coll. contrepoints

Ron Carter (2013). Jazz magazine, jazzman num 654, octobre, p.22